Metodi di coltivazione

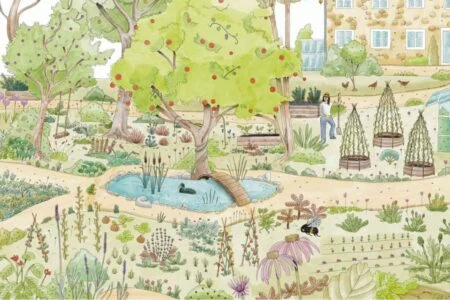

Food forest: come si realizza una foresta commestibile

Scopriamo che cos’è una Food Forest e quali sono i principi di progettazione. Impariamo a creare foreste commestibili con Stefano Soldati.

Il termine Food Forest (foresta commestibile) viene utilizzato per definire dei sistemi coltivati che si ispirano al bosco, finalizzati alla produzione prevalentemente di cibo, ma anche di altri prodotti utilizzabili dagli esseri umani e non solo.

Un bosco non ha bisogno di potature, trattamenti, lavorazioni del suolo o manutenzioni particolari; ha una grande capacità di produrre biomassa grazie all’equilibrio dinamico tra i diversi componenti. Questo stesso equilibrio è l’obiettivo di chi realizza una Food Forest.

A differenza di un orto, il “bosco di cibo” non richiede di essere seminato ogni anno, ma è composto soprattutto da piante perenni e perennanti, che convivono in sinergia in un ambiente in cui ogni specie trova il suo ruolo nell’ecosistema.

Scopriamo qualcosa in più sulle caratteristiche che una food forest dovrebbe avere e su quali piante inserire nel nostro bosco commestibile. Per saperne di più abbiamo realizzato anche un ebook di introduzione alla Food Forest (puoi scaricarlo gratuitamente).

Lavorare con gli equilibri della natura

A scuola ci hanno insegnato che nei campi coltivati ci sono insetti dannosi, funghi e parassiti, piante infestanti e batteri patogeni e una infinità di altri “nemici” delle nostre piante coltivate. Queste etichette di buoni e cattivi sono un’invenzione di noi esseri umani che nasciamo, cresciamo e viviamo in una società permeata dal giudizio.

Nell’ambiente non esistono esseri utili o dannosi, ma sono tutti funzionali.

Noi abbiamo distrutto questa stabilità trascurando gli equilibri che rendono la natura estremamente efficiente e produttiva. Spesso quando non conosciamo le funzioni o le interazioni di un elemento la nostra presunzione ci porta a dire che siano inutili, ma hanno un loro perché.

Abbiamo semplificato i sistemi agrari rendendoli più fragili e vulnerabili. Con la Food Forest invece puntiamo a ricreare situazioni di armonia nelle quali inserirci in modo discreto per ricavarne cibo, ma anche aromi e profumi, colori, combustibili, fibre, officinali, medicinali, benessere e tanto altro.

Potatura Facile: il manuale illustrato

Un libro completo per imparare a potare, con schede illustrate e indicazioni concrete.

Nella storia dell’agricoltura, la consociazione di diverse specie vegetali è stata praticata per migliaia di anni. In passato era normale vedere campi circondati da alberi, da frutto e da legna, sui quali tradizionalmente si arrampicava la vite e ai piedi dei quali venivano coltivati ortaggi. Oppure vigneti con coltivazione di diversi ortaggi nell’interfilare, piante di carciofi all’inizio dei filari, aromatiche e fiori nel dintorno e alberi da frutto lungo il filare.

Solo negli ultimi decenni, con l’avvento della meccanizzazione spinta e l’eliminazione dei piccoli allevamenti, si è passati alla semplificazione dei sistemi agrari, con grave deterioramento degli equilibri.

Caratteristiche della Food Forest

Quando parliamo di food forest vera e propria, quindi di bosco o foresta di cibo, facciamo riferimento a un appezzamento di buona dimensione (almeno 800-1000 m²).

Quando abbiamo superfici inferiori possiamo chiamarle invece giardini commestibili.

In ogni caso lo schema per una buona progettazione segue le stesse logiche.

L’idea è quella di mettere insieme diverse piante con i criteri che possiamo riscontrare in un bosco, al fine di ottenere gli stessi benefici.

Ecco alcuni criteri importanti nella realizzazione di una Food Forest:

- Prevalenza di piante perenni e perennanti, cioè piante che una volta messe a dimora, si instaureranno e le potremo ritrovare anche negli anni successivi, senza doverle ripiantare. Importante è pensare che nel bosco non vado a coltivare tutti gli anni, come avviene nell’orto.

- Un sistema in divenire. Il bosco non è un sistema statico, ma in continuo divenire, ossia c’è sempre un ricambio. Piante vecchie che muoiono, cadono e lasciano spazio, luce e nutrienti alle nuove piantine che inizieranno a svilupparsi prendendo il loro posto. In una food forest dobbiamo considerare di poter piantare ogni anno qualche pianta nuova per sostituire quelle morte o eventualmente tagliate perché non ben sviluppate o non di nostro gusto.

- Varietà e biodiversità. In un bosco generalmente si riconoscono diversi componenti: gli alberi grandi che determinano la struttura, quelli medi arbustivi, le piante più piccole cespugliose, vegetazione erbacea e quella strisciante, detta tappezzante, le radici e le piante rampicanti nonché quelle acquatiche quando abbiamo presenza di stagni o laghetti e i funghi.

La scelta delle piante nella Food Forest

L’Italia presenta climi molto differenti in base alla latitudine, alla presenza di zone montagnose o lacustri nelle diverse regioni; questo fatto ci permette di avere una notevole diversificazione delle condizioni di temperatura, umidità e luminosità, con microclimi che ci consentono di coltivare ad esempio i castagni in Sicilia, l’ulivo e gli agrumi in Trentino.

Ovviamente dovremo contestualizzare la scelta delle piante, in base alle condizioni ambientali in cui vogliamo realizzare la nostra food forest.

L’osservazione del paesaggio e il confronto con vecchi contadini della zona sono sicuramente tra gli strumenti più efficaci per farci conoscere e capire il contesto.

Se noi vogliamo simulare una situazione naturale dovremmo realizzare la food forest cercando di ricreare un sistema complesso che richiami la disposizione spaziale di un bosco sostituendo le piante più interessanti per la produzione di cibo.

Le piante commestibili

A titolo esemplificativo ecco una serie di possibili piante commestibili di vario tipo che possono popolare il nostro bosco edibile:

- Le piante di grandi dimensioni tipiche del bosco, come ad esempio querce, frassini, faggi, si potrebbero rimpiazzare con alberi da frutto quali castagno, melo, pero, ciliegio o altre piante che possano raggiungere grandi dimensioni. È vero che essendo abituati a vedere impianti di meli o peri di dimensioni ridotte, siamo portati a pensare che tali piante siano molto piccole e non possano essere paragonate a una quercia; ma questo è dovuto al fatto che nella frutticoltura convenzionale vengono scelte appositamente piante nanizzate, che abbiano quindi uno sviluppo limitato per facilitare le operazioni colturali quali potature, trattamenti, raccolte,… L’indole però di un melo o di un pero invece sarebbe quella di crescere parecchio, fino a venti metri in altezza, sviluppando una chioma poderosa. Le vecchie varietà facevano esattamente questo.

- Piante medie potrebbero essere considerate i susini, gli albicocchi, gli agrumi, i fichi, i melograni; insomma tutte le piante che hanno uno sviluppo contenuto e difficilmente diventeranno enormi.

- Piante cespugliose sono quelle essenze che hanno un fusto legnoso, ma rimangono di taglia ridotta, come molte aromatiche quali rosmarino, salvia, lavanda, ma anche lamponi, ribes, mirtilli, more (magari da giardino, quelle senza spine).

- Essenze a foglia potrebbero essere l’erba cipollina, il tarassaco, le varie cicorie selvatiche, la melissa, la malva,…

- Specie tappezzanti: le fragole, le mente, il trifoglio bianco, il timo,…

- Tra le radici sono considerati i topinambur, la bardana, le carote selvatiche, la valeriana, il rafano, l’aglio selvatico, …

- Tra le lianose o rampicanti il luppolo, i cui fiori vengono utilizzati per aromatizzare la birra, in primavera fornisce degli ottimi germogli; la vite e il kiwi sono altre due rampicanti per le quali è inutile rammentare le caratteristiche e proprietà che tutti conosciamo e apprezziamo.

- Tra le molte piante acquatiche utilizzabili, interessante è la lenticchia d’acqua, commestibile cruda in insalata; la typha, detta anche mazza sorda, che offre radici carnose, ottimi germogli e la stessa mazza, altamente proteica, può essere mescolata nell’impasto per farne torte, pane o biscotti.

- Diversi tipi di funghi possono essere coltivati inoculando micelio su tronchi che verranno accatastati in una zona ombrosa e fresca della nostra food forest.

Una volta prese in considerazione le piante che si vogliono inserire nella nostra food forest, prima di passare alla realizzazione dovremo pensare a una progettazione dettagliata, per ottimizzare l’inserimento delle essenze studiandone le varietà, il numero, il posizionamento, l’epoca d’impianto,…

Approfondimento sulla Food Forest

Per saperne di più sul tema delle Food Forest puoi scaricare un ebook gratuito.

Food forest: il video corso

Per imparare a realizzare una food forest abbiamo realizzato un corso completo, con principi generali, video lezioni e schede di piante utili.

Corso Food Forest

Come creare una Food Forest dove raccogliere frutti in armonia con la natura.

Stefano Soldati

Stefano Soldati

romano besana

Ottima idea, ottima spiegazione.

Condivido perfettamente il progetto, gia’ ero un sostenitore della consociazione. D’ora in poi il mio “garden” di 4.000 mq, diventera’ “food forest”.

75 alberi da frutto, 550 ceppi di vite, 80 mq di tunnel,150 mq di orto.

mettero’ le foto appena fatto il cambiamento delle segnalazioni

26 Agosto 2025

RispondiSilvia

Buongiorno, sono molto interessata al corso su come creare una foresta orto. Farete nuovi corsi?

Grazie

Silvia

23 Agosto 2022

RispondiCiao Silvia, il corso Food Forest è disponibile se vuoi. Penso proprio si faranno nuovi corsi in futuro, abbiamo un paio di idee e se segui la newsletter di Orto Da Coltivare appena siamo pronti ti mando l’avviso.

29 Agosto 2022

RispondiMario

Buonasera, premetto che non conosco la food forest ma ho conoscenza da oltre 40 anni nel settore agrario.

Mi sorgono spontanei dei dubbi quando si dice che bisogna copiare dal bosco che si automantiene e si autoriproduce, perpetuando se stesso se non intervengono catastrofi naturali. Inoltre l’altro aspetto fondamentale della food forest è quello di destinare i prodotti all’autoconsumo, aspetto molto interessante ma che genera perplessità. Infatti, se si trapiantano ad esempio degli astoni di melo, come si ritiene possibile che si autoproducano? E come si governa la pianta in modo che sia abbastanza facilmente controllata nella crescita? Si citano alberi di melo alti sino a 20 m. che francamente non ho mai visto. Ma se si lasciassero sviluppare, ovviamente dopo almeno una quarantina d’anni sino a tali dimensioni di chioma, come sarebbe possibile effettuarne la raccolta?

E come si autoproduce un melo? Se in modo maturale, mediante la caduta a terra dei frutti dai cui semi si genereranno nuove vegetazioni. Ma queste, come ben sapete, saranno ben differenti dalle carattristiche genetiche della pianta madre.

Il tutto mi appare decisamente nebuloso, per non dire poco credibile in riferimento alla food forest praticata per le specie arboree da frutto..

Gradirei delucidazioni in merito alle mie perplessità.

Cordiali saluti

Mario

6 Agosto 2021

RispondiBuongiorno Mario,

capisco perfettamente il suo punto di vista e condivido le sue perplessità che mi hanno accompagnato per molti anni, prima di scoprire che esistono alternative alle coltivazioni convenzionali.

Mi spiace essermi espresso male parlando di autoproduzione facendo intendere che le piante in Food Forest si autoproducano. In realtà volevo indicare la produzione per l’autoconsumo famigliare e non destinato alla vendita per ricavarne un reddito, come avviene nelle coltivazioni convenzionali. Per questo motivo prediligiamo le varietà antiche, tipo quelle che un tempo si trovavano in mezzo ai campi e che non richiedevano cure particolari, né potature né trattamenti, che producevano frutti a volte disformi, con una maturazione scalare che permetteva ai contadini di usufruirne per un lungo periodo. Queste caratteristiche non sono chiaramente quelle che si ritrovano o sarebbero proponibili nelle moderne coltivazioni da reddito. Oggigiorno ci sono molti vivai che si sono attrezzati per recuperare quelle varietà dimenticate per noi interessanti.

Un’altra possibilità è quella di riprodurcele noi da seme per poi innestarle (come per il melo) o lasciarle produrre i loro frutti come per molti susini o albicocchi e peschi.

I tempi per entrare in produzione saranno più lunghi, ma le piante saranno più vigorose e più resistenti alla siccità e agli attacchi dei patogeni. Saranno anche piante rigogliose che tenderanno a svilupparsi maggiormente. Si potrà effettuare qualche potatura di contenimento, per facilitare la raccolta, ma senza arrivare agli estremi che vediamo nelle coltivazioni odierne. Ricordo nella casa di campagna dei nonni, la gioia di noi bambini quando raccoglievamo i frutti con la pertica di bambù e una latta di pelati legata in cima. Oggigiorno vendono già pronti raccoglifrutta telescopici, con la perdita però del gusto di autocostruirseli, magari insieme ai figli o nipoti. Ancora una volta questa soluzione non sarebbe assolutamente proponibile nelle coltivazioni convenzionali da reddito.

La ringrazio per questa sua richiesta di chiarimenti e spero di aver dissipato almeno in parte le sue perplessità.

Cordiali saluti

Stefano Soldati

6 Agosto 2021

RispondiBuonasera Stefano e Matteo, grazie per la risposta.

Sempre relativamente alle colture arboree da frutto, era doverosa la precisazione affinchè il discorso possa esser ben compreso anche dai non addetti ai lavori ma da tutte le persone interessate e appassionate all’argomento.

Infatti la frutticoltura così detta innovativa (ma che ha origine da oltre 40 anni) degli impianti fitti, come ad esempio i meleti del fondovalle tra Trento e Bolzano o gli estesissimi pereti della pianura ferrarese, considerati tutti impianti di agricoltura industriale, non ha nulla a che vedere con quelli da lei indicati.

Certamente i meleti moderni hanno portinnesti deboli, nanizzanti, come assai debole è l’epibionte costituente la parte aerea, con conseguente formazione di una chioma assai ridotta al fine di agevolare tutte le varie operazioni colturali, con ingresso precoce alla fase riproduttiva e produzione di frutti già dal secondo anno dall’impianto. L’impianto è eseguito a distanze ridottissime sulla fila (tra 80 cm e 120 cm circa) e la maggior distanza è solo tra le file per consentire l’agevole passaggio dei mezzi meccanici. In questa frutticoltura si predilige l’aspetto della elevata produzione e del maggior potenziale profitto, con frutti tutti uniformi, esenti da problematiche fitosanitarie, di uguale pezzatura e omogenea colorazione dell’epicarpo, ma spesso tutto questo va a discapito del sapore e certamente della sanità ecologica del prodotto destinato al mercato, quindi a tutti noi. Ovviamente la durata di vita economica è assai ridotta rispetto a quella di un melo allevato tradizionalmente, e questo costringe il frutticoltore a effettuare degli espianti precoci, normalmente entro il ventesimo anno di vita del meleto e ancor prima per il pescheto.

Il fatto di utilizzare vecchie varietà, spesso dimenticate perchè soppiantate dalle varietà “industriali”, costituisce un positivo ritorno al passato, alle coltivazioni frutticole fatte dai nostri nonni, che coltivavano per l’autoconsumo ma anche qualcosa in più per effetture qualche piccola vendita a chi non possedeva terreno o non aveva la voglia di faticare con zappa e vanga.

Fortunatamente da una ventina d’anni si cerca di recuperare queste antiche varietà, prelevando le marze da innestare e propagando nei vivai che hanno compreso le potenzialità economiche di vendita di tale materiale vegetale.

Lo stesso discorso di recupero è fatto anche per la banca dei semi e lo scambio di essi in alcuni mercati locali da parte di produttori agricoli e di associazioni di tutela del patrimonio genetico vegetale.

Apprezzo il vostro sforzo di condividere queste finalità, cordiali saluti

Mario

6 Agosto 2021

RispondiRita

Molto interessante io ho del terreno a 1100 metri in Piemonte e vorrei crearla ma non so se l’altezza è un limite! Ci sono corsi in Piemonte? ? vi ringrazio molto per l’impegnò che mettete e soprattutto per le informazioni sempre molto utili che condividete

31 Luglio 2021

Rispondi